丂悢妛偱傕帡偨傛偆側偱偒偛偲偑偁傝傑偟偨丅暋慺悢傪妛廗偟偰偄傞帪偱偡丅

丂乽嫊悢側傫偰丄尰幚偵側偄悢傪偳偆偟偰妛廗偡傞傫偩傠偆乿

丂捈愙幙栤偡傞偐偳偆偐偼暿偵偟偰丄偐側傝偺恖偑嫻偵偄偩偔媈栤偱偟傚偆丅

乽儅僀僫僗偺悢亊儅僀僫僗偺悢偼丄僾儔僗偺悢偵側傞乿偲嵞乆妛廗偟偰偒偰丄偦傟傪斲掕偡傞帠懺偵捈柺偟偰偄傞偺偱偡偐傜丅偦偺忋丄柤慜偑嫊悢偲側偭偰偄傑偡丅乽幚嵺偵偁傞悢亖幚悢乿偵懳偟丄乽幚嵺偵側偄悢亖嫊偺悢亖嫊悢乿丄偲巚偄崬傓偺傕柍棟偁傝傑偣傫丅

丂乽 i 2亖亅侾乿偺 i 偼丄 imaginary number 偺摢暥帤偱偡丅偙偺 imaginary number 傪丄偳偆偟偰嫊悢側偳偲擔杮岅偵栿偟偰偟傑偭偨偺偱偟傚偆丅

丂嫊悢偼偗偭偟偰乽幚嵺偵側偄悢乿偱偼偁傝傑偣傫偟丄乽嫊偺悢乿偱傕偁傝傑偣傫丅幚悢偲嫊悢傪嬫暿偡傞側傜丄乽戝彫娭學偑偁傞悢乿偲丄乽戝彫娭學偑側偄悢乿偲偡傋偒偱偟傚偆丅

丂幚悢偼丄惍悢偵偟傠丄彫悢傗暘悢偵偟傠丄併偑偮偄偨悢傗兾偺傛偆側柍棟悢偵偟偰傕丄悢捈慄忋偵昞偣傑偡丅

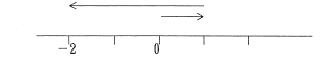

丂偟偨偑偭偰丄幚悢偺偨偟嶼傗傂偒嶼偼悢捈慄偱帵偡偙偲偑偱偒傑偡丅乮亄侾乯亄乮亅俁乯偼壓恾偺捠傝偱偡丅

丂堦曽丄偐偗嶼傗傢傝嶼偼偳偆偱偟傚偆丅乮亄俀乯亊乮亅侾乯偑乮亅俀乯偵側傞娭學傪丄悢捈慄忋偱偼偆傑偔帵偡偙偲偑偱偒傑偣傫丅

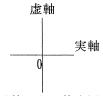

丂偦偙偱悢捈慄傪幚幉偲偟丄嫊幉傪尨揰侽偱捈岎偝偣傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

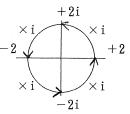

丂偙偺暋慺暯柺傪梡偄傟偽丄嫊悢偺偐偗嶼傗傢傝嶼傪恾偱帵偡偙偲偑偱偒傑偡丅

丂乮亄俀乯亊 i 亖亄俀 i 乧嘆

丂乮亄俀 i 乯亊 i 亖亅俀乧嘇

丂乮亅俀乯亊 i 亖亅俀 i 乧嘊丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂乮亅俀 i 乯亊 i 亖亄俀乧嘋

丂丂丂

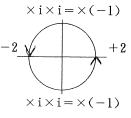

嘆偲嘇傛傝

丂乮亄俀乯亊 i 亊 i 亖乮亄俀乯亊 i2

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亖乮亄俀乯亊乮亅侾乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亖亅俀

嘊偲嘋傛傝

丂乮亅俀乯亊 i 亊 i 亖乮亅俀乯亊 i2

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亖乮亅俀乯亊乮亅侾乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亖亄俀

丂丂

丂偮傑傝儅僀僫僗偺悢偺偐偗嶼傗傢傝嶼偼丄嫊悢傪梡偄側偐偭偨偨傔偵恾帵偱偒側偐偭偨偩偗側偺偱偡丅嫊悢偼丄乽幚嵺偵側偄悢乿偱傕乽嫊偺悢乿偱傕側偔丄乽幚嵺偵偁傞悢乿偱偁傝丄乽恀偺悢乿側偺偱偡丅

丂尰偵揹婥偺岎棳夞楬偺寁嶼偵偼丄暋慺悢乮a亄bi乯偑晄壜寚偱偡丅偲偄偆傛傝丄19悽婭偺屻敿偐傜岎棳偵傛傞憲揹偑巒傑偭偰埲崀丄嫊悢傪娷傓暋慺悢傪梡偄偨寁嶼幃偑巊梡偱偒偨偐傜偙偦丄僄儗僋僩儘僯僋僗偑挊偟偔敪揥偟懕偗偨偲偄偭偰夁尵偱偼側偄偱偟傚偆丅

丂幚嵺偵偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄幚嵺偵側偄偺偱偼側偄偐偲姶偠偰偟傑偆攚宨偵偼丄嫊悢偲偄偆柤慜偑傕偨傜偡僀儊乕僕偲偲傕偵丄尰幚偵乽側偄乿偲嫵偊傜傟偰偄傞夁掱偑怺偔娭學偟偰偄傑偡丅

丂拞妛俁擭偱暯曽崻傪妛廗偡傞嵺丄乽儅僀僫僗偺悢偺暯曽崻偼側偄乿偲嫵壢彂偵柧婰偝傟偰偄傑偡丅偦傟偵懳偟偰丄乽儅僀僫僗偺悢偺暯曽崻偼側偄偺偱偼側偔偰丄拞妛俁擭偺抜奒偱偼埖傢側偄傛偆偵偟偰偄傞偩偗偩傛乿偲壗搙傕擮傪墴偟偰愢柧偟偰偄傞偺偱偡偑丄乽儅僀僫僗偺悢偺暯曽崻偼側偄乿偲偄偆昞尰偼偁傑傝偵傕嫮楏偡偓傞傛偆偱偡丅尩奿偵偙偺昞尰偵廬偍偆偲偡傟偽偡傞傎偳丄儅僀僫僗偺悢偺暯曽崻偡側傢偪嫊悢偵弌夛偭偨帪偵楾攤偟偰偟傑偄傑偡丅

丂嫊悢偵弌夛偭偨帪傎偳偺僔儑僢僋偱偼側偄偵偟偰傕丄椺偊偽乽俁亅俆乿偺寁嶼偵庢傝慻傓帪傕彮側偐傜偸僔儑僢僋偑偁傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅側偵偟傠嶼悢偺斖埻偱偼乽彫偝側悢偐傜戝偒側悢偼堷偗側偄乿偼偢偩偭偨偺偵丄拞妛侾擭偵側傞偲惓晧偺悢偺扨尦偱乽彫偝側悢偐傜戝偒側悢傪堷偔乿寁嶼偑側傫偺抐傝傕側偔擖偭偰偔傞偐傜偱偡丅

丂傑偨丄拞妛俁擭偱偼乽儅僀僫僗偺悢偺暯曽崻偼側偄乿偲偟偰偍偒側偑傜丄崅峑俀擭偱偼暋慺悢偺扨尦偱乽儅僀僫僗偺悢偺暯曽崻偼偁傞乿偲180亱曄姺偟傑偡丅

丂偙傟偱偼丄悢妛偵懳偡傞嫽枴傪幐傢偣偰偟傑偆偽偐傝偐丄妛栤慡懱偵晄怣姶偝偊惗偠偐偹傑偣傫丅

丂乽偙偺扨尦偱偼埖傢側偄偙偲偵偡傞偑丄暿偺扨尦偱偼乧乧偺傛偆偵側傞乿偲怗傟偰偍偔偺偲丄乽懚嵼偟側偄乿乽寁嶼偱偒側偄乿偺堦尵偱懪偪愗偭偰偟傑偆偺偲偱偼丄師偺扨尦偺妛廗偵擖偭偨帪偺報徾偼傑偭偨偔堘偭偰偒傑偡丅

丂乽仜仜嵥偱偼亀懚嵼偟側偄亁亀寁嶼偱偒側偄亁偱嵪傑偣偰偟傑偍偆丅仜仜嵥偵側偭偨傜亀懚嵼偡傞亁亀寁嶼偱偒傞亁偙偲偵偟傛偆乿偲偄偆傛偆側丄嫊嫊幚幚偲偟偨乽妛擭枅偵愗抐偝傟偨妛廗巜摫乿偼曄峏偡傋偒偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

丂嫊悢偺峫偊曽傪梡偄傟偽乽僾儔僗偺悢亊儅僀僫僗偺悢偼丄儅僀僫僗偺悢偵側傞乿傗乽儅僀僫僗偺悢亊儅僀僫僗偺悢偼丄僾儔僗偺悢偵側傞乿偑恾傪巊偭偰傕愢柧偱偒傞傛偆偵丄師偺扨尦偱妛廗偡傞梊掕偺斖埻傪慜傕偭偰堦晹庢傝擖傟偨曽偑傢偐傝傗偡偔側傞応崌傕偁傝傑偡丅悢妛偺懱宯偼丄扨尦偛偲偵愗抐偝傟偰偄傞偺偱偼側偔丄楢懕偟偰偄傞偺偱偡偐傜丅